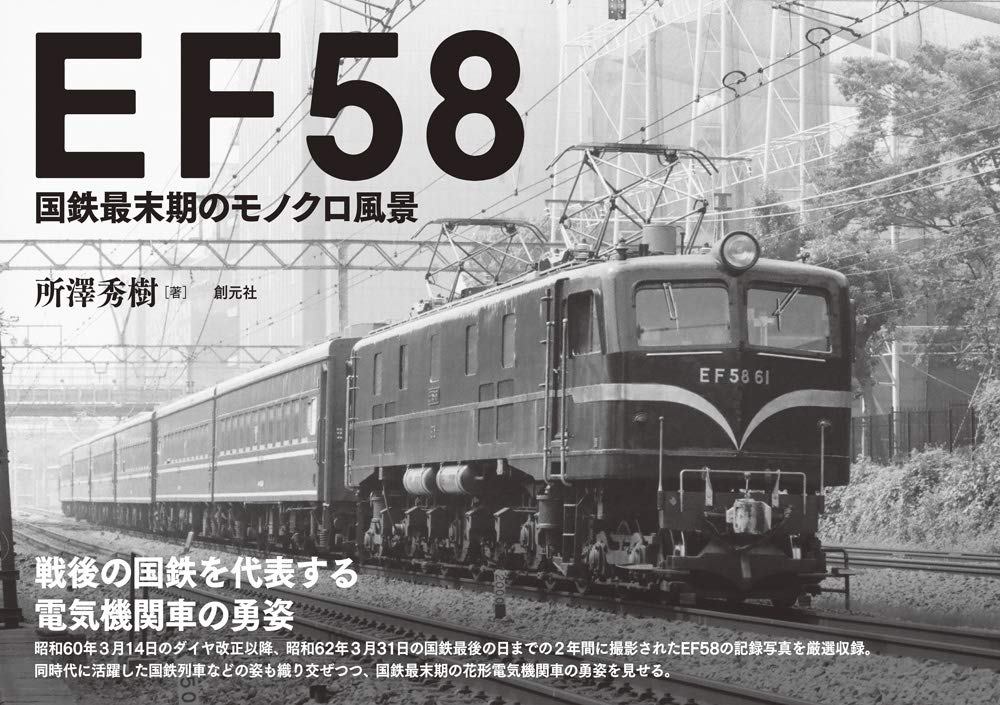

EF58 61

御召専用機だったEF58 61は現在鉄道博物館の入口入ってすぐの場所に収蔵されています。言うまでもなく御召機としての他、サロンエクスプレス踊り子や各種臨時列車の先頭に立ったこともある人気機です。

鉄道模型のディテールアップの為に各部を色々と撮影してきましたので、その写真を基にEF58 61を見ていきたいと思います。

カトー (KATO) Nゲージ EF58 61 鉄道模型 電気機関車 3038(Amazon)

他の取扱店:楽天市場、Yahoo!ショッピング

鉄道模型でもちょうど再生産が始まっています。

EF58 61、御召一号編成の牽引機として有名な東京機関区の同機ですが、私がレイアウトを制作中の伊豆急行線でも馴染みのある車両です。

下田に御用邸があることから私鉄線では珍しく御召列車が乗り入れ一号編成の先頭に立った他、サロンエクスプレス踊り子、14系の臨時踊り子の先頭に立つこともありました。

エンド表記「1」、ATS表記「P」「SN」もペイントではなく真鍮製の銘板が貼り付けられています。そして「P」「SN」の下側にスリットがありますが、ここにこの機関車ならではの装備「列車停止位置基準板」が収納されています。

「列車停止位置基準板」は画像検索しても殆ど画像がありませんので、CGで再現してみました。万年筆のような形状で、更に中心部に赤線が施されていたようです。

これを用いてピタリと列車を停止位置に止めることにより、天皇陛下がホームの赤絨毯の中央をお歩きになる事が可能となる訳です。

そしてもう一つこの機関車らしい装備区名標差しです。こちらも縁が磨き出しでシルバーに光っています。一番左の「東」が東京機関区の「東」、その横には「御召」の運用札が入れられました。

その横の目の字を横にした様なものは乗務員の指名札を掲げる場所です。3名分の名前が掲げられる様になっていますが、Wikipediaによると機関士、副機関士、担当区間を管理する鉄道管理局の機関車課長の担当職務及び氏名を記載した名札が掲げられていた様です。

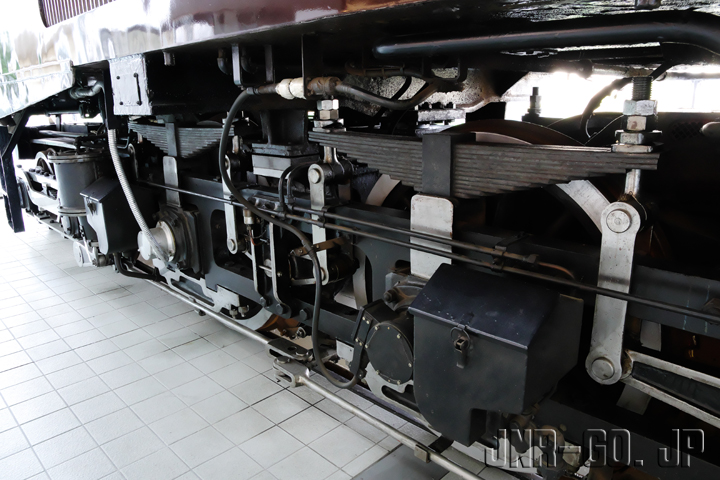

続いて足回りの磨き出しを見ていきたいと思います。

先台車の磨き出し。ご存じの通りEF58は流線型の昭和としては新しいスタイルをしていますが、元々はEF15の様なデッキ付き機関車として設計され、何両かはそんな姿で落成しています。

その後時代が変わり流線型の姿で量産されましたが、こんな所にデッキ付き機関車として設計された名残が残っています。

サイドにある元空気ダメの吊り金具も磨き出しがなされています。ここから機関車本体、あるいは編成全体にブレーキ用の圧縮空気が送られます。

動力台車の磨き出し。模型ではここまで再現されていませんので、この辺も出来る限りシルバーを色入れしてあげるとより御召機に近くなりそうです。

操車掛が使用する握り棒、連結器、連結器の開放テコも磨き出しがなされています。基本御召運用に充当される直前にピカピカに磨かれ、その後のサロンエクスプレスや臨時踊り子の運用はその余韻で光っていた感じです。

同じく鉄道博物館に残るEF58 89です。「同じ茶色のEF58」と言っても、どことなく風格が違うところは鉄道ファン以外でも感じるところではないでしょうか。

ちなみに茶色といってもこの機関車を含め一般的な機関車の色は「ぶどう色2号」と呼ばれる茶色です。一方EF58 61のものは「ため色」と呼ばれる大宮工場独自の調合色で、少し赤味の強い茶色に仕上がっています。

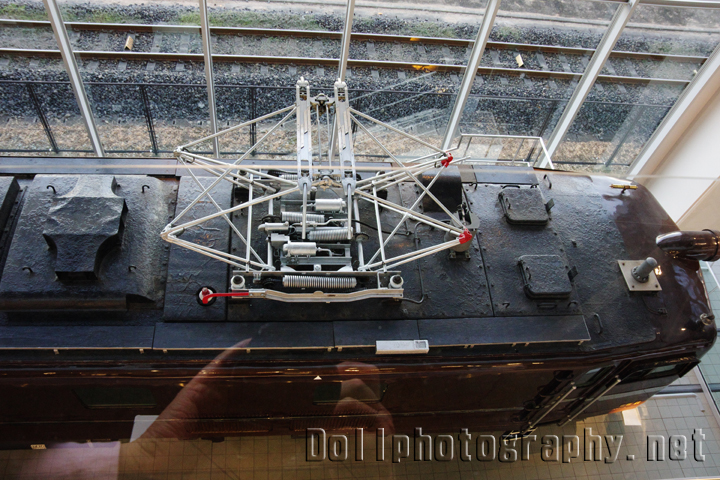

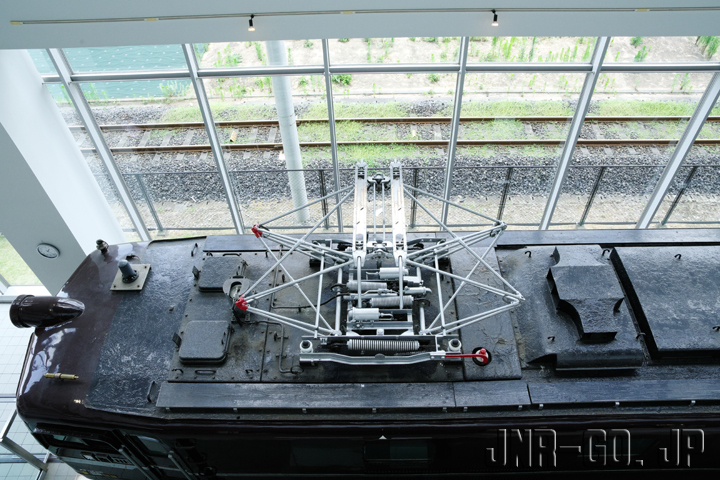

最後に模型資料に屋根上のディテールも

左右にあるランボードは拡大してみると木目が透けて見えました。絶縁的な要素も兼ねて木材を利用するのは理にかなっていますが、現在の高画素機で撮影すると色々なものが見えてきます。

最後に電車王国の伊豆急行線内をEF58が走行となると「誰が運転していたの?」という疑問が出てくるかもしれません。当時はそれより古い機関車「ED25(国鉄形式ED30)」を伊豆急行が所有していましたので、機関車の運転自体は伊豆急行の乗務員で問題無かったようです。

しかし本線で高速運転することを目的に誕生したEF58が勾配とカーブの多い伊豆急行線を走るのは無理があったらしくEF58 160号機は制御用の抵抗に負荷が掛かり抵抗焼損で立ち往生してしまったことがあった様です。

この焼損事故以降は抵抗への負荷が少ない自動進段式のEF65PFが、運用の中心になった様です。

カトー (KATO) Nゲージ EF58 61 鉄道模型 電気機関車 3038(Amazon)

他の取扱店:楽天市場、Yahoo!ショッピング