KATO単線トラス橋を赤入洞橋梁っぽい下トラスに改造

レイアウトの構想段階から「KATO Nゲージ 単線トラス鉄橋 朱 20-430」は頭の中にあり実際レイアウトの奥側に設置しました。私の頭の中にもこんな風景が記憶があり、海の青と赤いトラス橋のコントラストはレイアウトの見せ場の一つになると思っていました。

しかしこんな有りそうな光景も伊豆急行線内にはありませんでした。ネットで調べて「無さそう」となって実際に伊豆急行線に乗車して線見もしてみましたが、やはりありません。

恐らく根府川にある白糸川橋梁(下トラス)の赤や、何処かを旅した時に見た(もしくは写真などで見た)海岸線のトラス橋の情報が合わさってこんな光景を自分の頭の中に作りだしていたのでしょう。

以前レプリカ車を作っていた時、先輩から言われたことを思い出しました。「記憶や知識に頼っちゃいけない、本物を見るんだ」この言葉です。

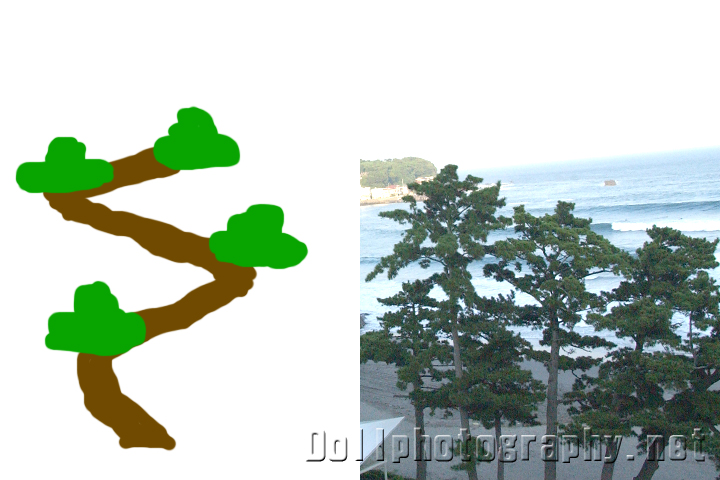

例え話をすると「海岸線の背景に松の絵を描こう」となったとします。絵の下手さ加減は置いておくとして、頭の中の記憶や「松とはこういうもの」という知識だけで描く松は左のような感じになってしまうと思います。

しかし実際に今井浜海岸にある松は右の写真の様であり、左の松と全く異なります。鉄道模型もある意味スケールダウンしてその風景を作り込むレプリカですから、本物を見る必要を痛感しました。

そうなってくるとこの部分を改善したくなります。幸い伊豆急行線には有名すぎる下トラスの橋梁「赤入洞橋梁」があります。あそこまでダイナミックな光景を作るのはスペース的に難しいですが、トラス橋を下トラス橋に改造することにしました。

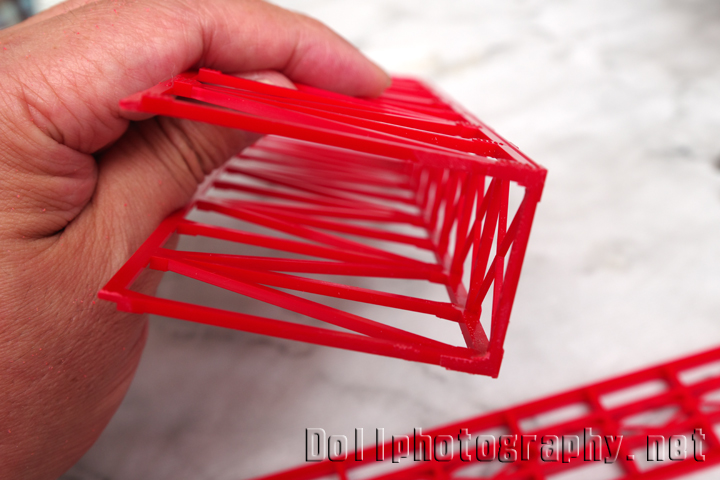

ところでKATOのトラス橋は写真の様に分解することが可能です。既にトラス部分の斜めの梁をカットしていますが、道床に当たる部分に刺さっている横の梁に小さな爪が付いており、それで引っかかっているだけでした。

「このままじゃレイアウトに使えないし、どうせ壊れてもいいや」位の気持ちで道床部分と梁部分を思いっきり引っ張ったら外れました。爪のある場所は黄緑色の矢印部分で、カットした左右部分にも1か所ずつありました。

レールと枕木は裏側のビスを外し、レールを押してずらして外します。

斜めの梁をカットして台形だったトラス部分を長方形にします。粗方カットしてヤスリで仕上げますが、あまり見えなくなる部分なので手抜きです。

そして部屋に緑2号の塗料があったのでそれで塗装することにしました。最初から赤入洞橋梁に改造するつもりなら緑色のトラス橋を買えば良かったです。

若干塗料が剥げてしまった部分ですが、錆のウエザリングにも見えます。構造上奥の部分、隅の部分に塗料が行き渡りにくいですが、多少奈塗り残しがあっても錆が浮いてきた雰囲気で誤魔化せます。

下トラスというとTOMIXから発売されていますが、KATOとは規格が異なり流用には色々な制約も出てきます。KATOを下トラスに改造したい方の参考になれば幸いです。

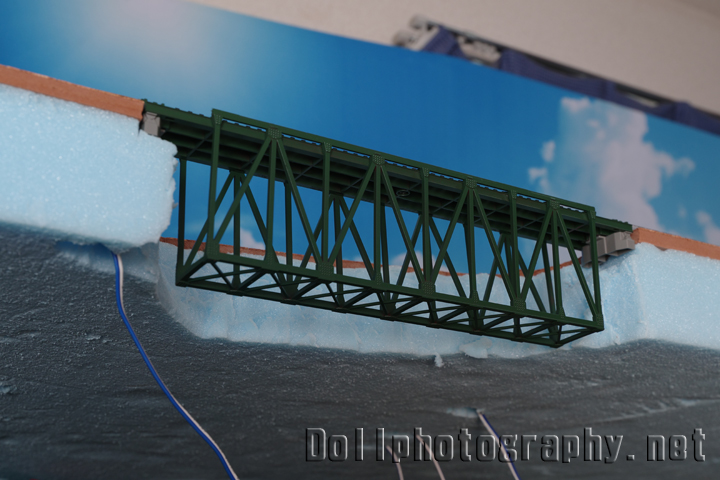

トラス部分を下側に取り付けて完成です。本来道床部分の横梁とトラス上辺の横梁を張り合わせるのが構造上の正解なのですが、トラスの下端とボードの下端をツライチにしたかったので、少し上に接着する形になりました。更に言うと下トラスの下側には下から支えるコンクリート柱も必要ですが、これもありません。

鉄橋マニアから見ると「これはひどい、全く構造を分かってないw!」ということになるかもしれませんが、レイアウトの奥側に設置する鉄橋と考えるとあまり粗は目立たたないと思っています。

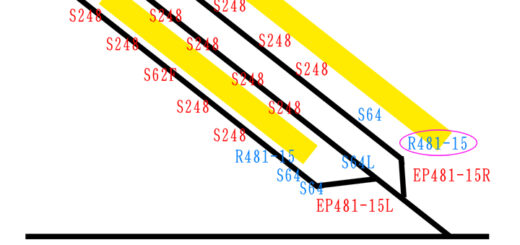

本物の赤入洞橋梁は横にあるガータ部分も含めると編成がすっぽり入りますが、模型の248mmは150倍しても約37m、2両は収まりません。スケールは小さいですがレイアウトスペース自体も小さいので、赤入洞橋梁っぽい鉄橋があることで良しとしたいと思います。