デュアルキャブコントロール導入工事開始

以前からデュアルキャブコントロールの導入を考えてはいましたが、従来の選択式の手軽さも捨てがたく悩んでいました。しかし導入の踏ん切りが付いたので、作業を進めていきたいと思います。

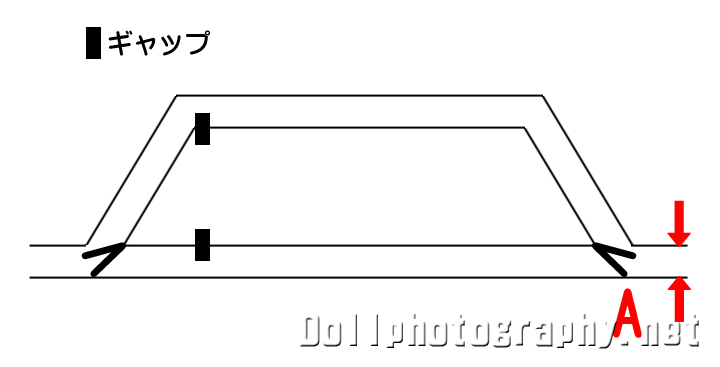

従来の選択式とは一般的な鉄道模型の配線です。赤矢印地点から電気を供給するとA転轍機のトングレールの開通方向にしか電気が流れない仕組みです。転轍機が開通していない方向の列車は動き出しませんからよく考えられたアイデアだと思います。

ダイオード(昔はセレン整流器を使用)によるヘッド&テールライトの自動切換と相まって先人の知恵には凄いものがあると思います。

昔(数十年前)はこれで十分模型が楽しめたのですが、現在の様に常点灯が当たり前になってくると開通していない側の列車のヘッドライト、テールライト、室内灯が点灯していないのが淋しくなる訳です。

その解決方法の一つがDCCなのですが、デコーダを室内に埋め込むのは車体が小さいNゲージには難儀です。また原則DCCと非DCCは同時に走らせられませんので、やる時は一気にDCC化しなければなりません。なかなかハードルが高いです。

そこで今回導入を決めたデュアルキャブコントロールです。デュアルキャブコントロールとはどんなシステムかというと・・・。

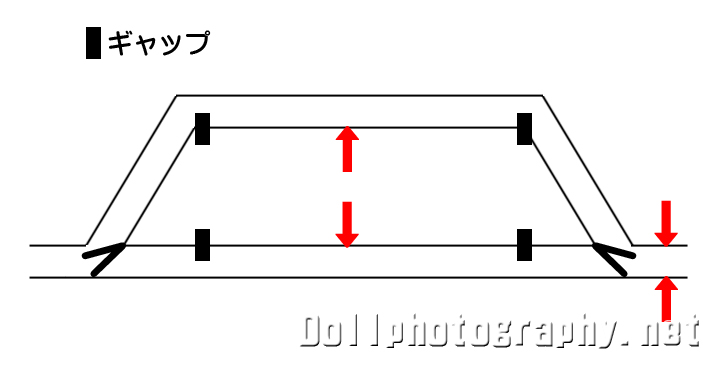

駅構内の有効長部分をギャップで独立させそれぞれに電気を給電させる方法です。本線部分と同じコントローラから給電すれば従来の給電方法と同じ様に普通に走ります。

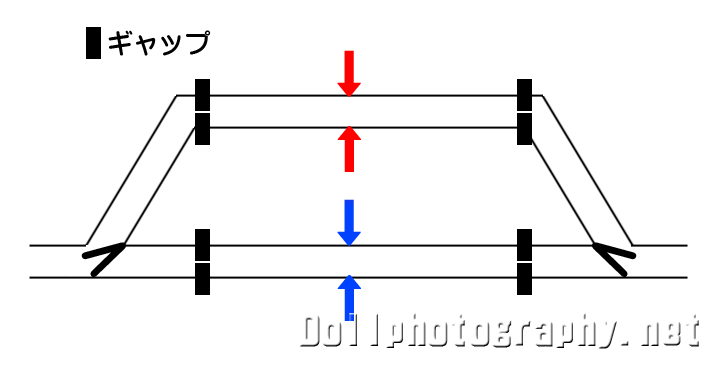

そして別のコントローラから電気を給電すれば、本線の電気と関係なく進行方向も変えられる訳です。勿論どちらの線路の列車も常点灯対応のコントローラなら停車中もライト類が点灯します。

ちなみにDCCの場合の配線はこんな感じになります。DCCと同じことをアナログでやろうとすると配線が複雑になるという話ですが、車両側の加工が0というのは大きなメリットです。

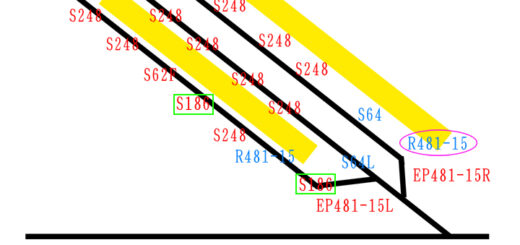

右側の黒いジョイントがギャップジョイントです。このジョイントの左側は右側の本線と電気的に独立しており、個別に流す電気を制御できます。

1番線、2番線それぞれに給電用フィーダも設置しました。電圧降下を考え駅中央付近のジョイントから給電しています。

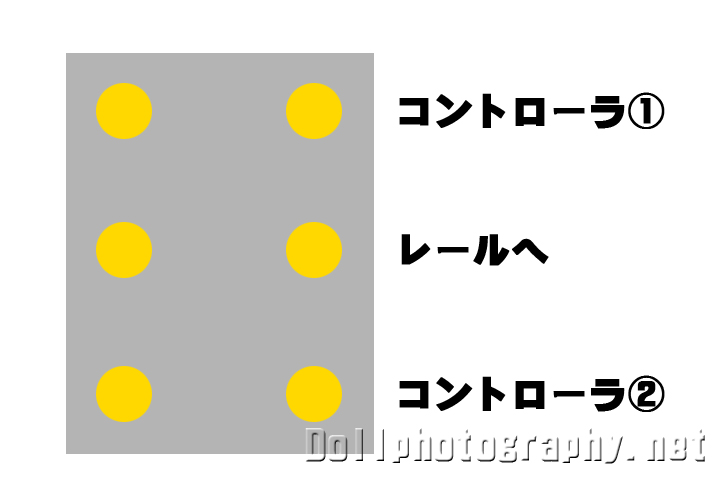

そしてその給電用フィーダの配線を6Pスイッチを用いるなら上のように配線してあげると給電するパワーパックを選択出来ます。

簡単に6Pスイッチでやるか、連動盤を作ろうか悩んでいるところですが、6Pスイッチなら1時間程度で出来てしまうのでまずは6Pスイッチで運用しようかと思っています。

インジケータを設けたり、信号等別の何かを連動させるなら接点の多いロータリースイッチも選択肢に入りますが、単純に切り替えるだけなら6Pスイッチの方がコストもかからず、流せる電流も大きいです。ロータリースイッチの定格は0.5A程度ですが、6Pスイッチは数Aまで大丈夫です。下の6Pスイッチは6Aまで大丈夫な様です。

YMS PARTS 【5個入】ミニトグルスイッチ 6Pダブル 3ポジション

上のスイッチでも購入しようかと思っています。6Pスイッチには2ポジションと3ポジションがありますが、中立のある3ポジションの方が都合が良さそうです。

向かって右の列車はヘッドライトを、左の列車はテールライトを点灯して駅に佇んでいます。実際の鉄道では当たり前過ぎる列車交換風景ですが、アナログでこれをやるのは難しいのです。

しかしこのデュアルキャブコントロールがあれば、DCCにしなくてもアナログのまま簡単にこの光景を再現出来る様になります。